2月2日 —— 世界湿地日

每年的2月2日是世界湿地日。这是湿地国际联盟组织(wiun)于1996年3月确定的。从1997年开始,世界各国在这一天都举行不同形式的活动来宣传保护自然资源和生态环境。1971年2月2日,历时8年之久的一个旨在保护和合理利用全球湿地的公约《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》(简称《湿地公约》)在伊朗拉姆萨尔签署。为了纪念这一壮举并提高公众的湿地意识,1996年10月《湿地公约》常务委员会第19次会议决定,从1997年起每年的2月2日定为“世界湿地日”并每年都确定一个不同的主题。利用这一天,政府机构组织和公民采取各种活动来提高公众对湿地价值和效益的认识,从而更好地保护湿地。

湿地是全球价值最高的生态系统。据联合国环境署2002年的权威研究数据表明,一公顷湿地生态系统每年创造的价值高达1.4万美元,是热带雨林的7倍,是农田生态系统的160倍。

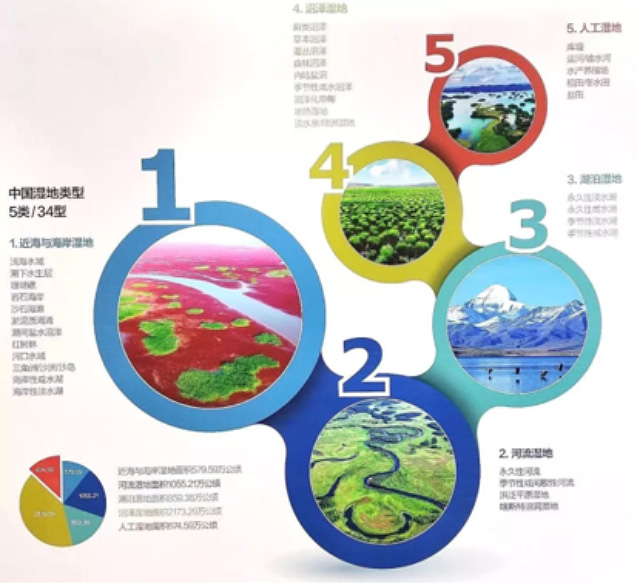

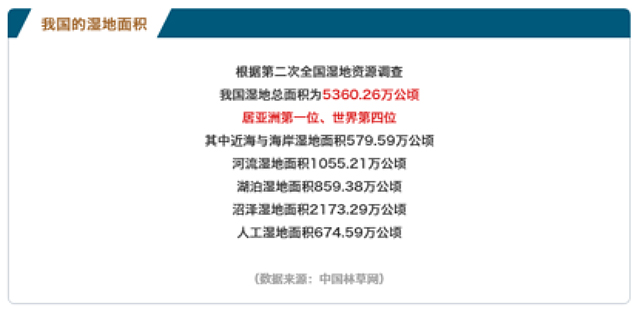

湿地被誉为“地球之肾”,发挥着调节气候和维护生态平衡的重要作用。我国科学家对湿地定义是:陆地上常年或季节性积水(水深2米以内,积水达4个月以上)和过湿的土地,并与其生长、栖息的生物种群,构成的生态系统。中国已有国际重要湿地57处、湿地· 自然保护区602处、国家湿地公园899个、省级重要湿地781处以及数量众多的湿地保护小区,全国湿地保护体系初步建立。

2019年,中国建立了国家级湿地研究中心,成功申办2021年《湿地公约》第十四届缔约方大会,这是我国首次承办该主题国际会议,且恰逢湿地公约缔结50周年,是公约回顾过去、展望未来,制定今后50年规则的重要时刻。

近年来,中国为保护和恢复湿地作出了巨大努力,公众对于湿地的关注度和保护意识不断提升,取得的成效受到国际社会的广泛赞誉。

2018年,全球7个国家的18个城市首批获得国际湿地城市称号,其中有6个来自中国。同时中国也是全球唯一两次完成全国湿地资源调查、并正在进行泥炭地调查的国家。