农作物种植区、苗木种植区和残余林地斑块对于农业景观中两栖动物的生境价值

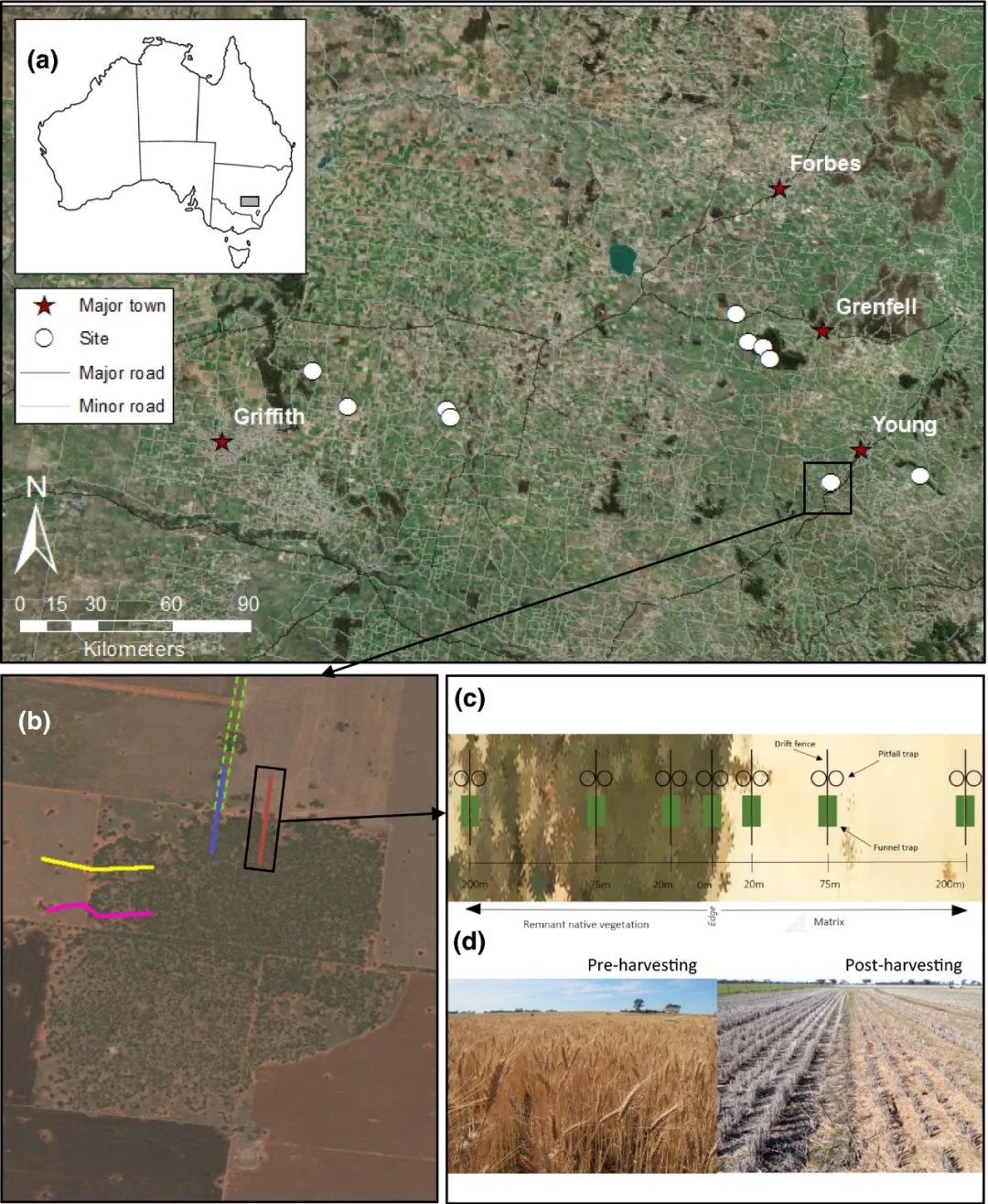

集约化农业在提高生产力的同时也导致了农业景观的生境丧失和破碎化,不利于保护农业生物多样性。减轻农业生产对两栖动物的负面影响需要了解不同土地利用方式是如何影响两栖类物种分布及其群落组成的。以青蛙为例,目前关于青蛙利用农业景观中陆域栖息地的研究相对匮乏,未能为生物保育提供有效的帮助。本研究分析了4种不同农用地类型(苗木、谷物、牧草、木质覆盖物)和农作物采收对两栖动物丰富度、身体形态和活动能力的影响。

▉ 原文信息

▉ 正文

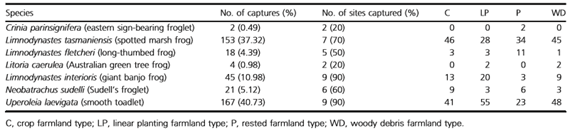

本研究共捕捉到隶属于7种两栖类物种的410只动物。其中,Uperoleia laevigata、Limnodynastes tasmaniensis和Limnodynastes interioris这3种两栖动物的数量占全部样本量的89%。每个试验场地的物种丰富度为1-5,以及捕捉数量为4-123。研究区域的东部地区的青蛙总丰度高于其他地区。上述3种青蛙的样本量足以进行身体形态分析。

(1)青蛙对农用地类型和作物采收的响应

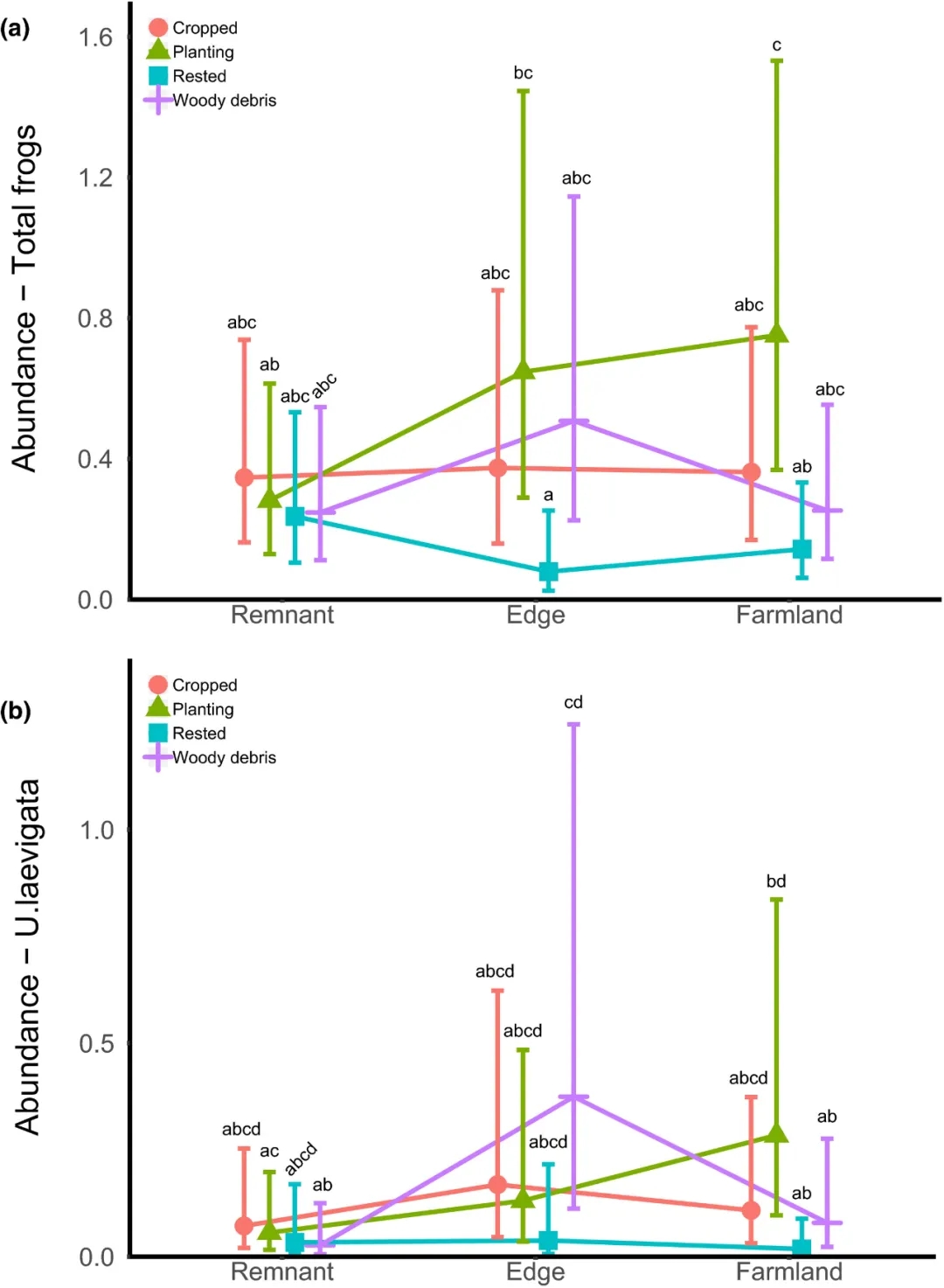

与相邻的残余林地斑块、休耕地以及休耕地边缘区相比,农作物种植区的青蛙丰度更高。物种丰度与农用地类型之间无关联,但是作物采收后青蛙数量会减少,而且作物采收与处理方法或生境类型之间无相互作用关系。

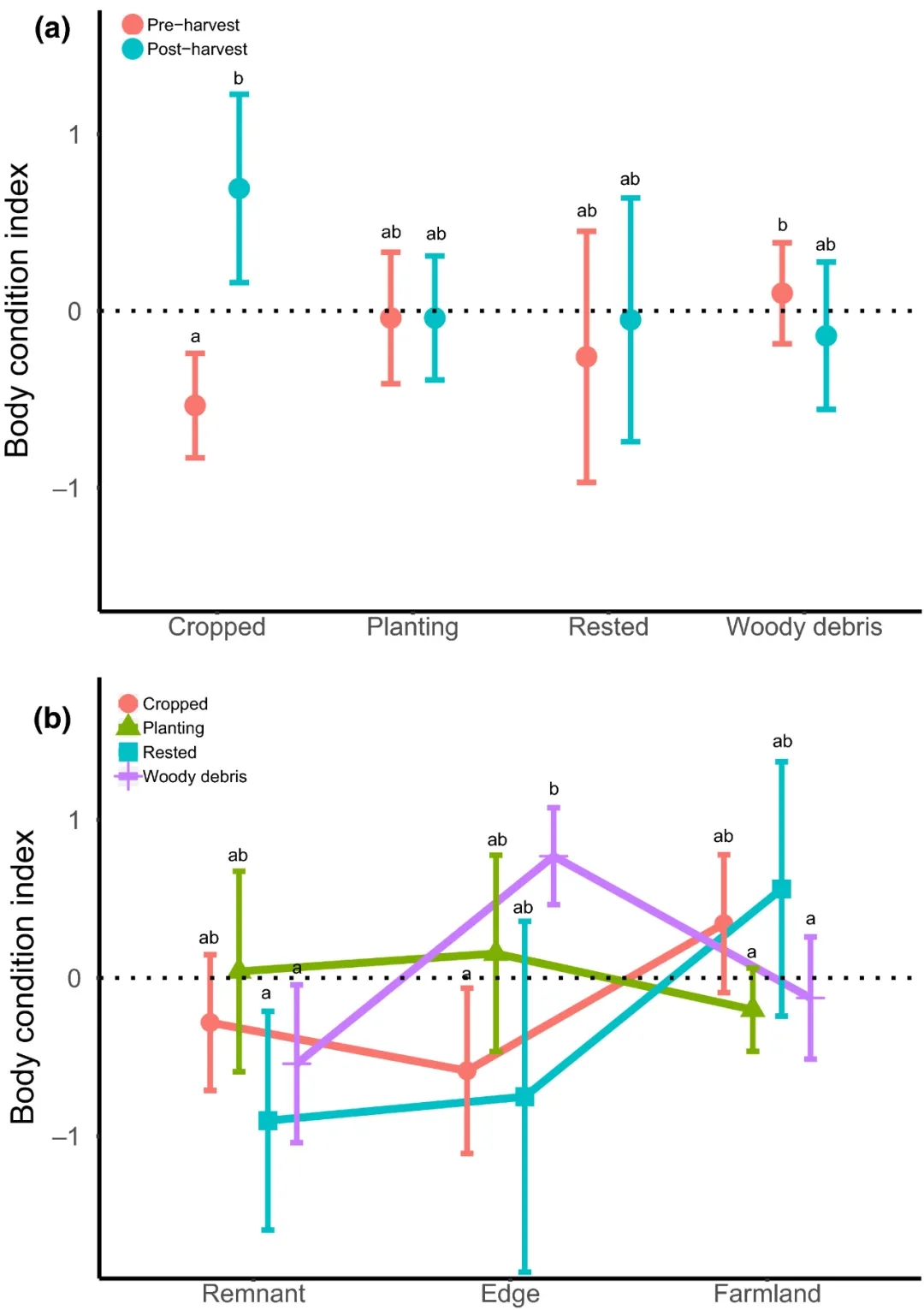

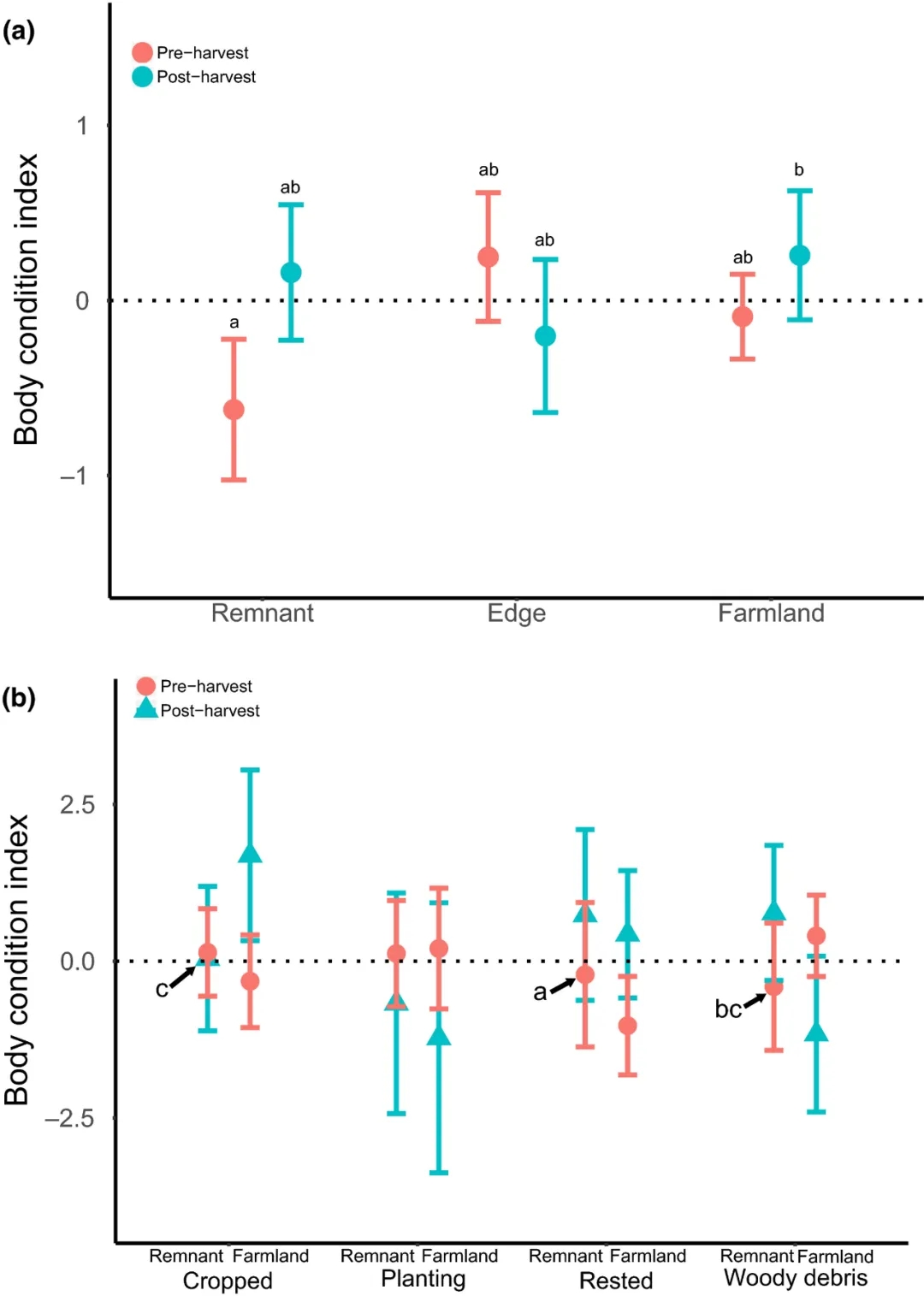

最常见的3种两栖动物中的U. laevigata并未与某一种农用地类型之间存在显著相关性,但是与相邻的残余林地斑块相比,在苗木种植区的数量更多。与残余林地斑块、木质覆盖区和苗木种植区相比,在木质覆盖边缘区体型较大的青蛙的数量更多。在农作物种植区,作物采收后青蛙的体型更大,但是在残余林地斑块,作物采收前青蛙的体型更小。

(2)青蛙活动对农用地类型和庄稼收割的响应

7种被捕捉到的两栖动物中的2种被再次捕捉,其中U. laevigata 19只、L. tasmaniensis 6只。全部被再次捕捉的青蛙中,U. laevigata的平均迁移距离为149.5m,L. tasmaniensis的平均迁移距离为39.2m。其中,48%仍留在初次被捕捉的农用地;16%从一种类型的农用地移至另一种;20%从农用地移至残余林地斑块;16%从残余林地斑块移至农用地。

关于农业景观中不同土地利用类型及其相邻残余林地斑块对青蛙生存状况的影响的研究相对匮乏。与前人的研究成果不同,本研究发现青蛙丰度与苗木种植区呈正相关关系,不同物种广泛分布于农用地、生境边缘区和残余林地斑块。研究结果表明,一些常见的物种在两栖动物群落中占据主导地位,特别是L. tasmaniensis、 L. interioris和U. laevigata,这3种两栖动物更能够适应不同的生境条件和环境干扰。

图3 (a)Uperoleia laevigata的身体形态以及处理方法与作物采收之间的关系;(b)Uperoleia laevigata的身体形态以及生境类型与处理方法之间的关系。

(3)农用地类型和作物采收对青蛙的影响

1)大多数青蛙对农用地类型和作物采收的变化不敏感;2)相比于休耕牧草区,苗木种植区的青蛙总体丰度明显更高;3)施用木质覆盖物并没有使斑块内出现更多的青蛙;4)青蛙并没未受到作物采收的短期影响,在作物采收后,一些青蛙仍会留在作物种植区;5)需要进一步开展长期监测来调查间作套种模式对两栖类物种分布的影响;6)在研究区域中,一些两栖类物种可能因为有特殊的生境需求或数量稀少而未被发现。