每年的6月5日是世界环境日,它反映了世界各国人民对环境问题的认识和态度,表达了人类对美好环境的向往和追求。它是联合国促进全球环境意识、提高政府对环境问题的关注并采取行动的主要媒介之一。

联合国环境规划署在每年6月5日选择一个成员国举行“世界环境日”纪念活动,发表《环境现状的年度报告书》及表彰“全球500佳”,并根据当年的世界主要环境问题及环境热点,有针对性地制定“世界环境日”主题。2020年世界环境日将关注生物多样性,联合国环境规划署宣布主题定为“关爱自然,刻不容缓”(Time for Nature)。这一主题与当下国内生态文明建设的主旋律不谋而合。今天中国可持续发展研究会人居环境专业委员会和您一起来关注如何通过维护生物多样性的丰富性和稳定性,建设具有活力和韧性的人居环境。

简单地说,生物多样性就是生物和由它们组成的系统的总体多样性(图1)[1]。生物多样性除了涉及基因、物种、生态系统多样性外,还包括与人类和动物生境相互影响的景观多样性(图2)等。

图中展示不同生境类型和斑块形状组成的异质性农业景观,城镇和乡村聚落(主要是白色斑块)点缀其中。

生物多样性是地球生命经过几十亿年发展进化的结果,是人类赖以生存和持续发展的物质基础。它提供人类所有的食物、木材纤维、油布料和医药等重要的原料。生物多样性能够涵养水源、净化空气和水质,保护我们赖以生存的环境。科学家们通过计算,中国的森林资源的保土效益每年可达39亿元,每年碳储量价值超过4700亿元。全世界超过75%的主要作物和80%的开花植物都依赖动物传粉,传粉动物贡献的价值超过540亿美元。

在人居环境方面,生物多样性可以提供不限于以下几方面的作用。

3.1 调节微气候,提供适宜的居住环境

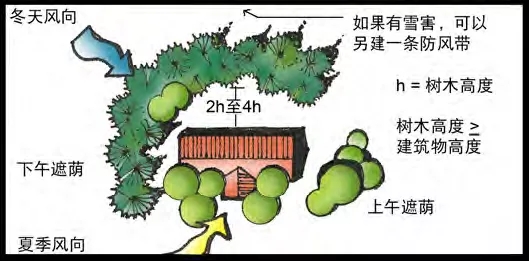

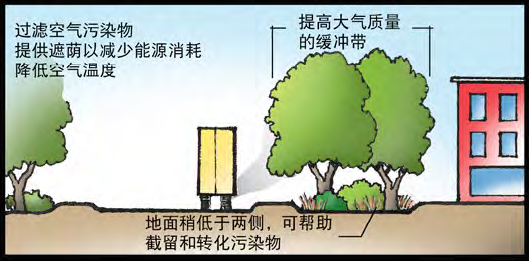

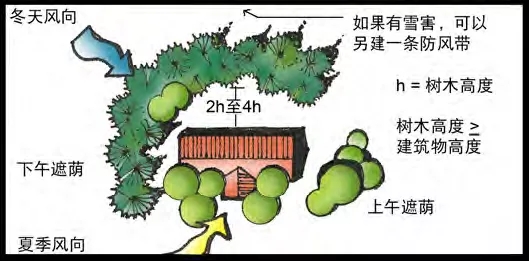

图3 居住环境周边的植物丰富的围合有助于调节居住环境的微气候 [2]3.2 有助于阻隔和减少污染物,提供优美的人居环境图4 居住环境周边的植被隔离带,可以过滤空气污染物,提升大气质量 [2]

随着人类居住环境不断扩张,自然生态环境质量加剧衰退,人居环境与自然生态的关系持续恶化,经历了一个由和谐到逐步失衡的演变过程,直到我们所倡导的生态文明新时代。如今,人们不仅追求物质生活的丰富、舒适,更追求精神方面的享受。在发达国家,城市建设、人居环境开发日益强调生物多样性保护和环境效应,“绿色地球”、“绿色城市”、“森林都市”、“园林城市”等等设想和实践成为当今的主流和未来的发展趋势。

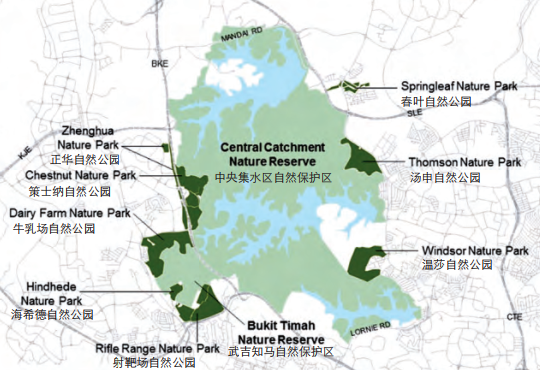

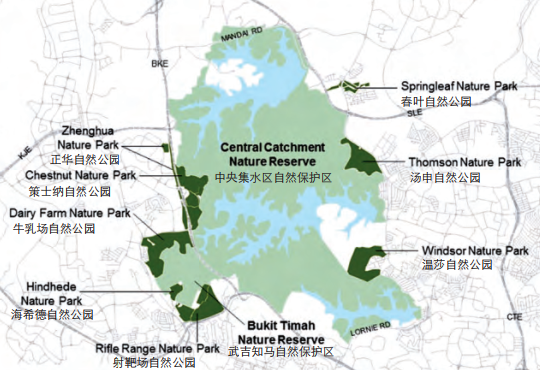

新加坡自1963年实施了绿化计划,经历了从“花园城市”到“花园中的亲生态城市”的演变。为了在新加坡实现生物多样性保护,国家公园局制定了自然保护蓝图(NCMP),致力于集合、协调、巩固和增强新加坡生物多样性保护工作保护工作[4]。NCMP包括:核心栖息地保护;栖息地强化和恢复,物种复育;在保护生物学和规划方面进行稳健可靠的研究;社区管理和外展活动。所有的保护举措都包括海洋、沿海、陆地生态系统,覆盖生态系统、物种和基因各层面[5]。

随着日本经济的发展,人居环境和生物多样性质量逐渐低下。近年来,日本推出了“绿色基本计划”,综合考虑为繁衍生息的绿地斑块(patch)的扩散及与之相连的绿色廊道(corridor),还有斑块和廊道以外的空间,即基质(matrix)空间的绿化状况,斑块为公园(图7),廊道如道路两侧的树木(图8)、城市河道空间(图9)。这些举措在改善绿地质量的同时,也为城市居民和居住在那里的生物提供了一个良好的生存环境[6]。

图8 道路两侧的树木

对人居环境中的生物多样性的保护及持续利用的关注,已成为国际潮流和趋势。通过生物多样性保护,改变人对自然的传统索取方式,可以使人与自然和谐发展深入人心,从而保证人居环境的可持续发展。作为人居环境建设从业人员,在进行人居环境规划、建设、治理过程中必须认识到人作为生态系统中的地位和作用,以生态学原则与方法为指导,科学地开展生物多样性评估、规划和保护工作[7],以确保包括人类住区在内的生态系统获得充分的尊重和协调发展机会,最大限度地提升人居环境的自然韧性、减少由于生态位缺失导致的灾害风险。