占点耕地加强生态管护不会降低总产量实证

摘要: 英国的一项为期6年的试验研究:在900公顷的农场,通过对照、将农田周围3%、8%的生产性耕地转化为种植不同类型功能植物缓冲带和生物栖息地三个处理,用于恢复和提升天敌-害虫调节、授粉昆虫、氮磷流失控制、鸟类多样性等生态服务功能。结果表明,农田周围生态集约化和管护会提高产量,弥补3%、8%耕地减少导致产能损失,甚至会提高某些农作物产量。

评述:需要进一步研究不同规模农田需要的生态服务功能,土地生态管护需结合生态集约化、合理投入、生态修复和景观建设,平衡生态服务功能区位差异性,综合推进农业景观生态服务功能管理,开发耕地生产生态潜力,并逐步提升到“山水林田湖生命共同体”生态保护和修复,从更大尺度上确保耕地资源安全。

1 研究方法

1)研究区

本研究在英国中部白金汉郡的一个总面积约900公顷的农场进行,农场中田块大小在10-20公顷,主要作物为小麦,轮作作物为油菜或大豆,通常的作物安排为50%的小麦,13%的大豆和37%的油菜。

2)试验设计

研究于2005至2011年进行随机区组实验,设计了3种处理:

常规管理(Business As Usual,BAU);

入门级管护(ELS,3%的耕地转化为半自然生境,措施包括6m草本缓冲带,一个一年生植物生境斑块)(图1);

图1 ELS处理,将约3%的农田转化为半自然生境

额外管护(ELS extra,8%的耕地转化为半自然生境,措施除上述ELS生境外,还包括3个多年生野花带和3个一年生草本生境斑块)(图2)。

图2 ELS extra处理,将约3%的农田转化为半自然生境

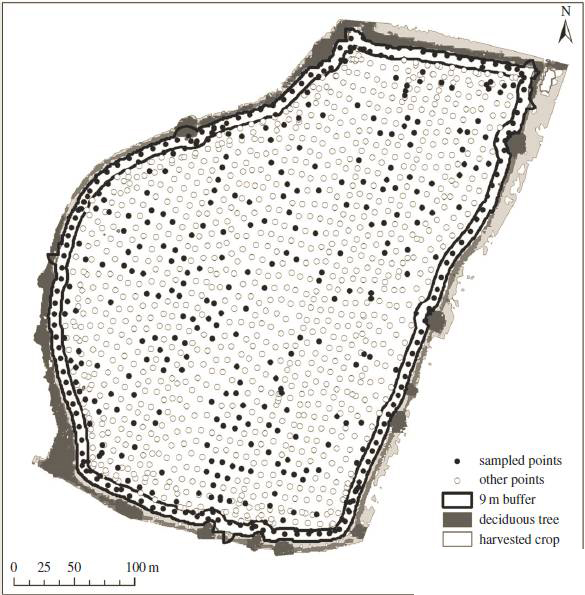

3)取样方法

利用收割机机载产量测量装置测定作物产量,并结合GPS增加地理数据,形成精细的作物产量分布图(图3)。如图所示。

图3 作物产量分布图,比较农田边界(0-9米)与内部的产量

2 结果与结论

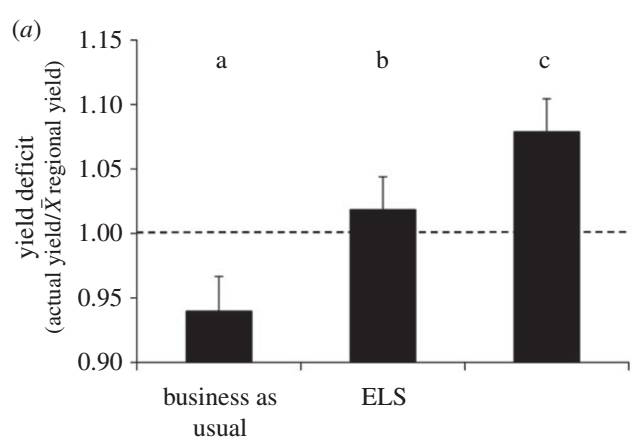

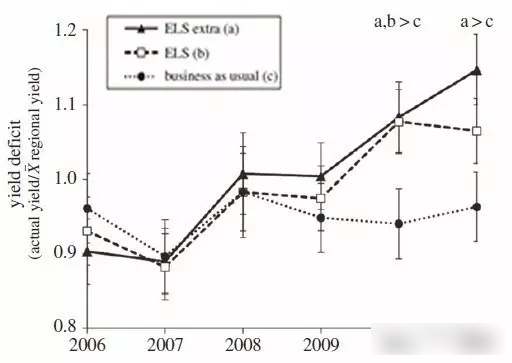

1) 比较3种作物在田块内部的产量(不包括半自然生境占用耕地面积,即平均产量=总产量/小区播种面积),3%和8%的半自然生境均显著提高了平均产量比例(图4),证明受半自然生境影响的农田有更高的产量。

图4 2006-2011年3种处理的作物平均产量比较,不包括半自然生境占用耕地面积

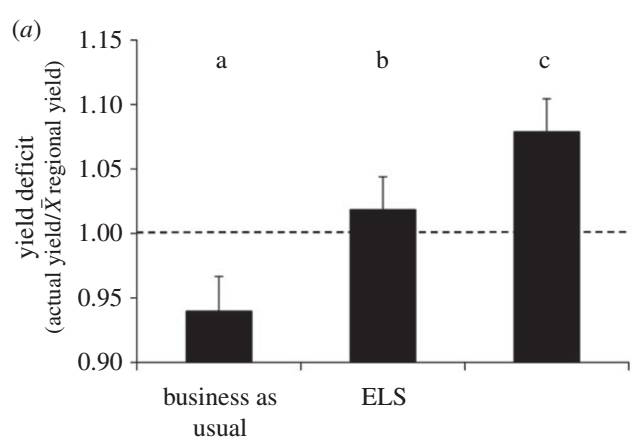

2) 比较3种作物在整个田块范围的产量(包括占用面积,即平均产量=总产量/耕地面积),3种处理的平均产量比例之间没有显著差异(图5),证明将部分农田转化为半自然生境不会影响农田的整体产量。

图5 2006-2011年3种处理的作物平均产量比较,包括占用面积的耕地总面积

3)耕地总产量随试验处理时间变化而增加,大约从第3年开始产生明显效果(图6)

比较3种试验处理在2006-2011年的平均产量比例的变化趋势,占用耕地建设半自然生境后,第1-2年会导致总产量降低,第3年以后,总产量保持平衡或有所增加。

图6 2006-2011年3种处理的作物平均产量变化趋势

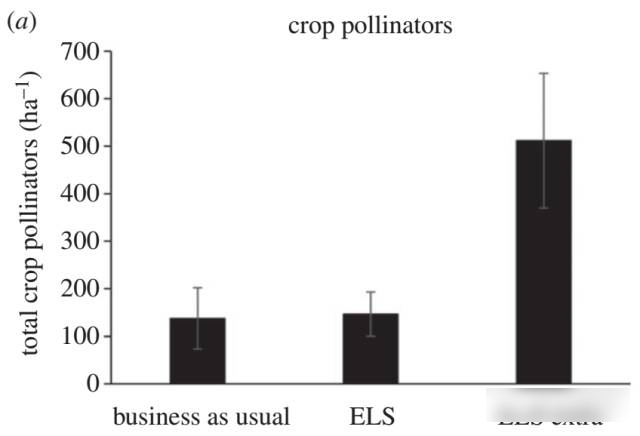

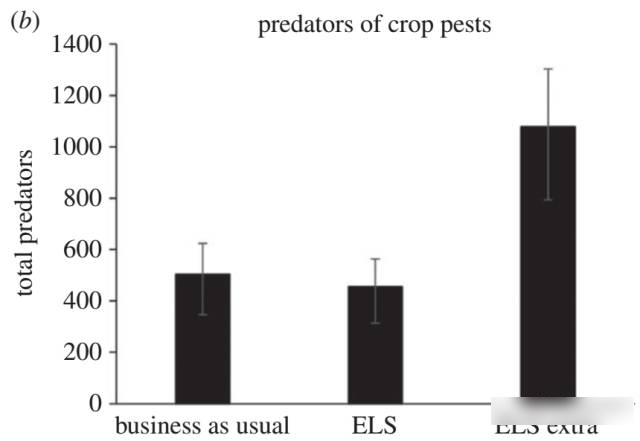

4)半自然生境建设显著提高了作物传粉昆虫多样性(图7,a)和地表捕食性布甲多样性(图7,b) 比较3种试验处理的农田中传粉昆虫和地表捕食性布甲的个体数量可以发现,ELS extra处理,即将8%的农田转化为半自然生境,显著提高了授粉昆虫和地表捕食性布甲的生物多样性。

图7 a)2007-2011年油菜和大豆传粉昆虫的平均多度(每公顷);b)2008年的农田地表捕食性布甲多度

本研究的结果表明,将8%的耕地面积转化为半自然生境,实施草本植物缓冲带、野花带建设等生态景观建设工程,并不会对耕地总产量造成负面影响,反而对作物平均产量有明显的提高作用,并且能够提供自然授粉、害虫天敌保护、水土安全保护等重要的生态服务功能,具有极大的推广应用价值。这一措施需要至少3-4年才能发挥较大作用,并且其功效随时间增长而增强,因此农田生态景观建设应当更加注重管护与可持续性。